建設や自動車、家電などあらゆる産業に関わり、国内外のものづくりを支える機械業界や機械メーカー。

建設機械や工作機械、産業機械などのさまざまな製品が製造業をはじめとして幅広い業界で活躍していますが、その多くがプロフェッショナル向けであるため人々の目に触れにくく、企業や製品の魅力や価値を伝えるのが難しい分野でもあります。

今回は「機械業界・機械メーカーにおける効果的な動画活用術」を、製造業・製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社の株式会社エルモがご紹介します。

目次

広報・PRに関する機械業界・機械メーカーならではの課題

機械業界・機械メーカーでは基本的に最終製品を製造販売することが多く、顧客が実際に触れて確認ができるため、この点は鉄鋼や非鉄金属などの機能部材メーカーにはないメリットです。

しかしながら、最終製品として存在することによる課題も同時に存在します。

機械業界・機械メーカーならではの課題

- 内容が専門的で説明が難しい

- 運搬が困難で触れる機会が限られる

内容が専門的で説明が難しい

工作機械、産業機械、建設機械はほとんどの場合、特定の用途・シチューエーションに特化したプロフェッショナル向けの製品です。

そのため内容も専門的で、一見しただけでは何をする(できる)製品なのかがわからないものがほとんどです。

業界内では当たり前の製品でも一歩外に出ると全く馴染みのない存在であることもしばしばで、特に株主や投資家、求職者などの業界知識に明るくない方に対しては、説明が難しい存在でもあります。

例えば鋼管(パイプ)であれば、「自動車のドライブシャフトに使われている」「バイクのフレームに使われている」と説明されると知識がない方でも簡単に伝わりますが、工作機械や産業機械はこれほど単純ではないため、知識の無い方に理解してもらうハードルが高くなります。

運搬が困難で触れる機会が限られる

機械メーカーが製造する工作機械、産業機械、建設機械はその用途上、大型のものが多く、気軽に持ち運んで見てもらう・触ってもらうことが困難です。

展示会やショールームなどで実際に触れてもらう機会を作ることはできますが、前者は期間限定であり、後者は顧客に足を運んでもらう必要があります。

搬入・搬出にも手間とコストがかかるため、使い勝手の面で万能とは言えません。

営業マンが顧客に訪問する際に持っていくことは不可能であるため、パンフレットや動画などの他の手段で説明する必要があります。

機械業界・機械メーカーで動画を活用するメリット

動画はさまざまなアピール手段がある中で、上記の課題を解決しやすいコンテンツであると言えます。

機械業界・機械メーカーで動画を活用するメリットを3点ご紹介します。

鉄鋼業界・非鉄金属業界で動画を活用するメリット

- 製品の役割や強み、メリットを短時間で伝えられる

- 情報量が豊富で人の記憶に残りやすい

- 用途が広く、使い勝手に優れる

製品の役割や強み、メリットを短時間で伝えられる

自社の製品にどのような強みがあり、どのような課題を解決でき、競合他社(もしくは過去の自社製品)と何が異なるのかといった情報を、動画では短時間でわかりやすく伝えることが可能です。

業界特有の課題の部分でもご説明した通り、顧客が実際に製品に触れて確認できるとは言ってもそのシチュエーションは限定的で、多くのケースでは手元資料をもとに説明・確認する流れとなります。

動画は情報量が豊富で、機械の動きを映像を通じて確認できることはもちろん、アニメーションや3DCGで仕組みや技術を補足することもできるため、パンフレットやWebサイトに比べてより直感的に伝わります。

動画の作り方によっては顧客(プロ)だけでなく、専門知識を持たないステークホルダーに対しても自社製品の強みを端的にPRする手段になることから、汎用性の面でも優れていると言えます。

情報量が豊富で人の記憶に残りやすい

1分間の動画にはWebサイト3,600ページ分、およそ180万語分の情報量があるとも言われています。

視覚と聴覚の両方から訴求するため、例えば「口頭で説明すると10分かかるものが動画なら2分で説明できる」といった具合に、短い時間でわかりやすく伝える力にとても秀でています。

伝えたいことはたくさんあるが全部説明すると長くなってしまうというジレンマを解消でき、見る人の負担を減らしつつ、記憶(印象)に残しやすいのがポイントです。

用途が広く、使い勝手に優れる

動画は活用できる用途が広く、使い勝手に優れる点も大きなメリットです。

対面営業やプレゼンテーション、展示会、採用説明会、研修会などで流すことはもちろん、YouTubeチャンネルや自社サイトにアップして広く多くの方に見ていただくことも可能です。

また、カタログやパンフレットなどの紙媒体にQRコードを埋め込んでおき、そこから動画にアクセスできる導線を確保することもできます。

カタログやパンフレットでは製品のラインナップや概要を知ってもらい、詳しい説明や使い方などは動画を見てもらうと言った役割分担も可能のため、動画を組み合わせることで紙面スペースの制約がある紙媒体の訴求力をさらに高められるメリットもあります。

複数の用途で活用することで露出を増やして効率的にアピールできるため、上手に使えば費用対効果の高いコンテンツと言えます。

関連リンク

BtoB製造業における 動画制作 のコツと活用シーンを解説!

情報収集における動画の役割は年々大きくなっており、一般消費者にとっては動画が情報収集の主役を担っています。 本記事ではBtoB分野の中でも特に製造業における 動画制作 のコツと製品・サービス紹介や製造工程紹介などの活用シーンを紹介します。

→この記事を読む

機械業界・機械メーカーにおける動画の訴求ポイント

機械業界・機械メーカーの動画制作において、訴求したいポイントをまとめました。

機械業界・機械メーカーにおける動画の訴求ポイント

- 独自の技術や仕組みを伝える

- 生産性や作業性などの強みを定量的に伝える

- 生産体制や生産設備を伝える

- 製品に込められた想いやこだわりを伝える

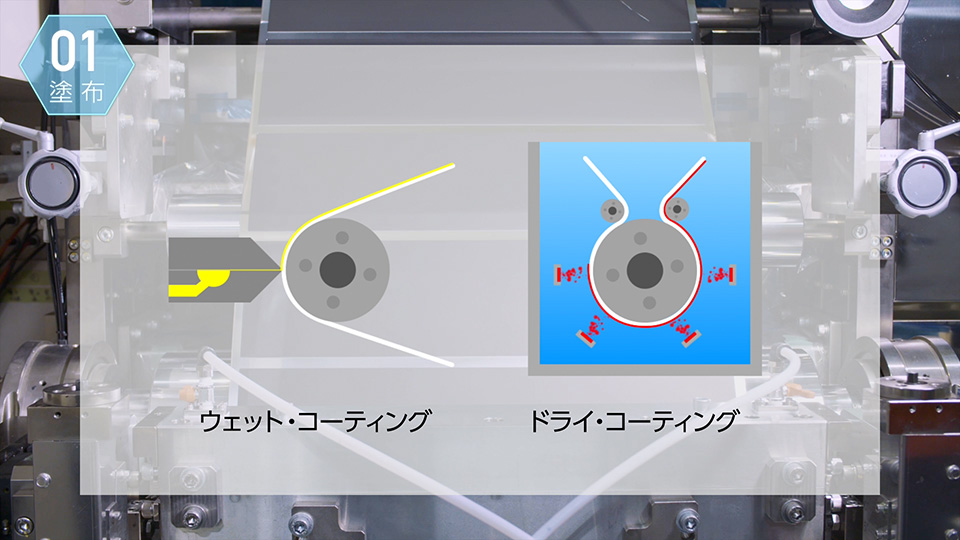

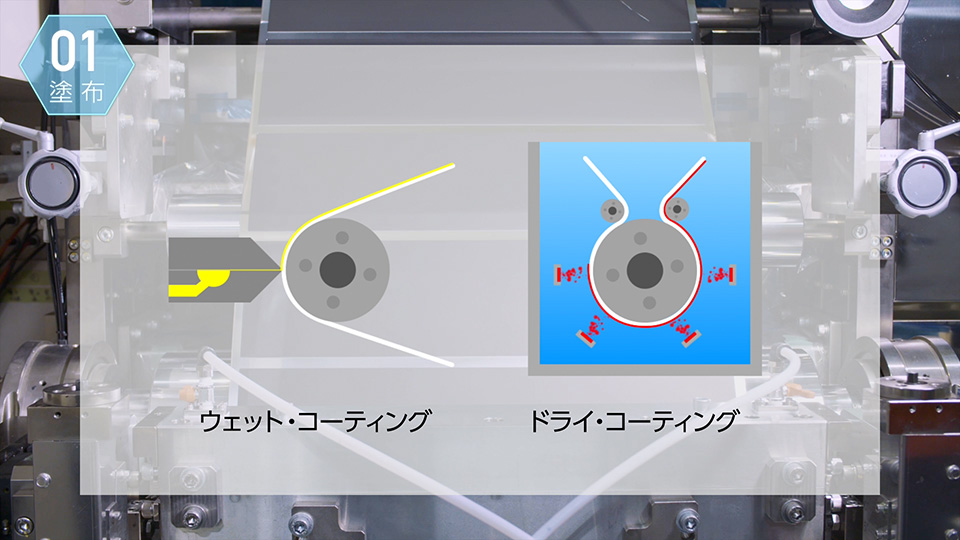

独自の技術や仕組みを伝える

各メーカーではそれぞれ自社の強みとなる独自の技術や仕組みがあります。

展示会などで実際の製品を見てもらったりり、写真や動画で撮影して紹介したりできればベストですが、ものによっては難しいケースもあります。

例えば以下のようなケースです。

●内部構造のためそもそも撮影が不可能

●撮影はできるがコア技術等の機密情報の関係で見せられない

●システムのため処理前後の画面しか紹介できるものがない

上記のような場合は、イラストや3DCGを使って見える化することで、より「伝わりやすいカタチ」にすることができ、制約を取り払いつつわかりやすく説明することができます。

また、部品メーカーでよくある「自社の製品が使われた最終製品を見せたいけど、許可が降りないので見せられない」という課題も解決できます。

関連リンク

製造業 こそ活用したいアニメーション動画。独自技術を見える化!

アニメーション動画とは、イラストや文字などに動きをつけた動画のことで、実写と対をなす表現手法としてさまざまなシチュエーションで利用されています。 どちらかと言うとやわらかくポップなイメージがあり、ビジネスにはそぐわないと考える方もいるかもしれませんが、最近は 製造業 の動画制作においても多く使われています。

→この記事を読む

生産性や作業性などの強みを定量的に伝える

工作機械や産業機械、建設機械の検討においては、それらを導入することで従来よりもどの程度生産性が上がるのか、効率性が高まるのかが重要です。

旧型の機械からの置き換え需要もあれば、今まで人力で対応せざるを得なかった作業が機械で自動化できるといった新たな需要もありますが、どちらにしても導入することによる効果を定量的に訴求することが必要となります。

「1分間あたり◯◯◯個の製品を組み立てられる」、「従来品に比べて◯◯%の省スペースを実現」、「手作業→自動化によって人件費を◯◯%削減」など、数字で具体的に伝えられれば自社製品の優位性や他社製品との差別化をより強く打ち出すことができます。

生産体制や生産設備を伝える

顧客が工作機械や産業機械、建設機械を検討する上で、最も重視されるものは製品の性能や価格ですが、その機械を作るための生産体制や生産設備についてもアピールポイントになります。

これらの機械は1台あたりの価格も高く、顧客ごとのオーダーメイドになる場合も多いことから、自社の生産体制を設備を知ってもらうことは、メーカーとしての信頼性や安心感を訴求する手段にもなり得ます。

特に近年では脱炭素やサステナビリティの機運が高まっていることもあって、「同じ性能・価格の2社があった場合にはより環境負荷の少ない製造プロセスの会社を選ぶ」といった、製造における環境負荷も導入判断の指標になっているケースも出てきています。

これらの要素をカバーするためにも工場や製造体制のPRも有効な手段です。

関連リンク

工場紹介動画とは?活用事例や工場紹介動画を作るときのポイントを解説

工場紹介 動画は、主に自社工場の製造工程や製造技術、導入している設備、そこで働く社員の方々、そして企業文化をビジュアルで伝えられるツールです。工場紹介 動画のメリットや作り方のポイント、費用や制作期間、制作実績などをご紹介します。

→この記事を読む

製品に込められた想いやこだわりを伝える

製品の開発者や技術者が「製品に込められた開発ストーリーや想い」を伝えることも価値を伝える手段のひとつです。

どんなに素晴らしく革新的な製品であっても、それらはすべて人が考えて作ったものです。

どのような経緯で、どのような想いで、どのように工夫して作られたものなのかを伝えることは、無機質な製品に情緒的な価値を与えることに繋がります。

営業用途でももちろん有効ですが、特に求職者に向けた情報発信では製品を作る人の想いにふれることで、より感情移入しやすくなります。

関連リンク

効果的なインタビュー動画の作り方と活用方法を解説

→この記事を読む

機械業界・機械メーカーでの制作実績

鉄鋼業界・機械メーカーにおける動画の制作実績をご紹介します。

油圧機器を支える精密機器メーカーの企業紹介動画

パワーショベルやコンバイン、フォークリフトなどの建設機械・農業機械に利用されるアキシアルピストンポンプの内蔵部品をはじめ、ソレノイドバルブ、マイクロポンプなどを製造される株式会社タカコ様の企業紹介動画。

グローバルで高い製品シェアを持つ同社の事業やその特長、製造体制、ネットワークなどを網羅的にまとめました。

日本語だけでなく、英語・中国語の3言語で制作し、幅広く活用いただいています。

※弊社の制作実績ページでもご紹介しています。

精密機械メーカー会社紹介動画

ベアリングの保持器の分野で世界トップクラスのシェアを誇る企業の事業内容、生産体制、グローバル拠点などを丁寧に説明。

製品自体は一般には見かけないものの、社会のあらゆるところで役立っていることを、高度な3DCGをまじえて印象的に表現しています。

主に海外主要取引先への営業活動、来訪時の工場見学前などで放映するなど活用されています。

また、多言語対応・複数のチャプター構成など、相手先や場面などに応じて効果的に活用でき、また部分的に更新し長く使用できるよう設計しました。

※弊社の制作実績ページでもご紹介しています。

産業用機械メーカー会社案内動画

幅広い活用ができる会社案内動画の中で特に営業面、とりわけトップ商談に用途を絞ったユニークなもの。

動画そのものはオーソドックスなチャプター式で、実写を中心に構成。内容をより営業対応を重視したものにし、この動画を見ることでクライアントの疑問が概ね解消するということを目指しています。

また海外の商談が多いこともあり、日本語に加えて英語・中国語・韓国語の合計4ヶ国語で展開するなど、実際の使い勝手を重視した内容に仕上がっています。

※弊社の制作実績ページでもご紹介しています。

DNA自動分離装置の紹介動画

DNA自動分離装置「GENE PREP STAR」シリーズの紹介動画。

「製品のポイントをできるだけ簡単に理解してもらう」「日本だけでなく海外でも」使用するという前提があったため、製品を詳しく解説するのではなく、特長を見出しとテンポの良い映像で端的に紹介するダイジェスト形式を採用。

カメラに写らない内部構造はイラストを作成して見える化しています。全体を通して言語による説明を極力省くことで、誰もが直感的に理解できる動画を目指しました。

※弊社の制作実績ページでもご紹介しています。

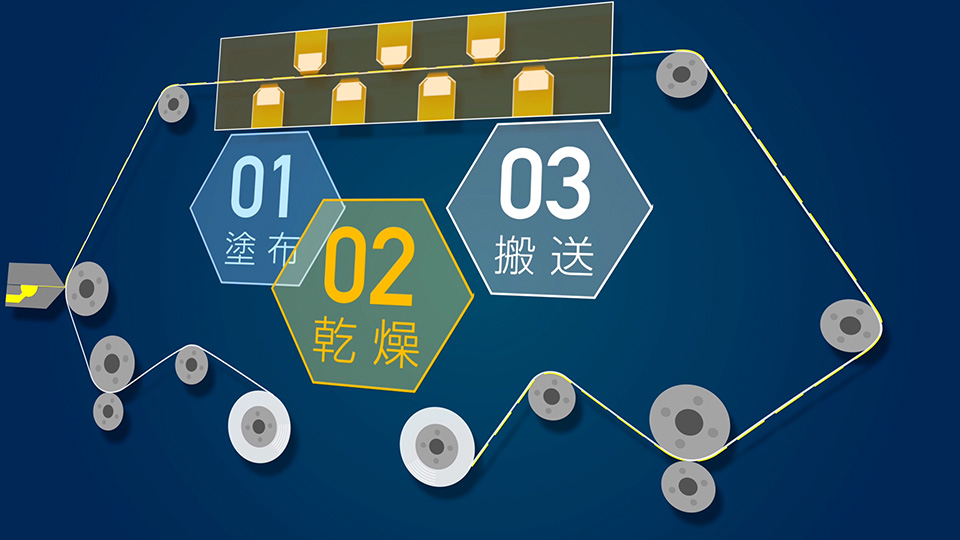

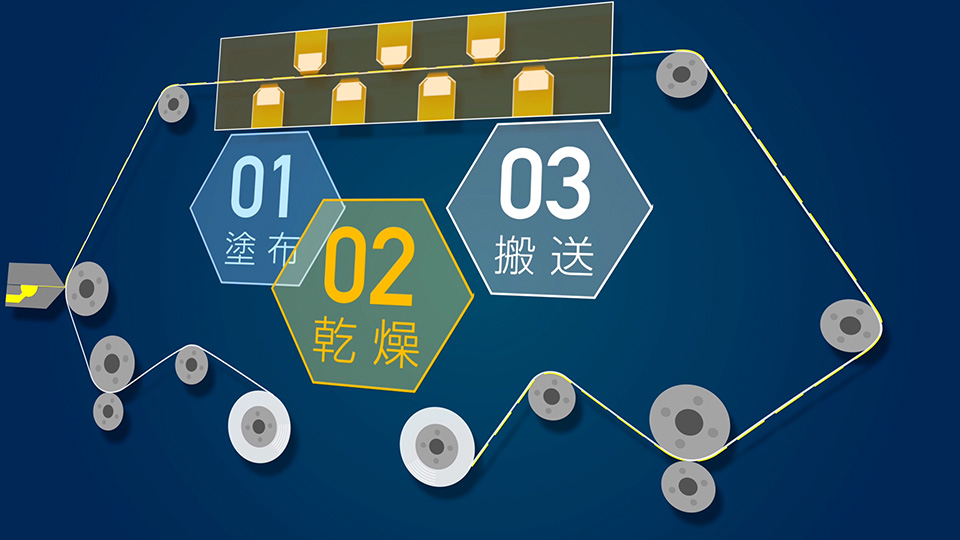

搬送用コンベヤメーカーの採用動画

会社の概要、社会と製品の関わり、製造の流れなどを端的に伝える採用動画。

「世界をはこぶ、明日へはこぶ」を採用活動におけるブランドメッセージとして企画立案。

映像単体での訴求ではなく、採用パンフレット、タペストリーなどにもメディアミックスで展開することで、より効果的な採用ブランディング確立を目指しました。

ターゲットである学生に端的に伝えるため、カジュアルなグラフィックも多用し、会社説明会や工場見学会、WEBサイトなどさまざまなシチュエーションでご活用いただいています。

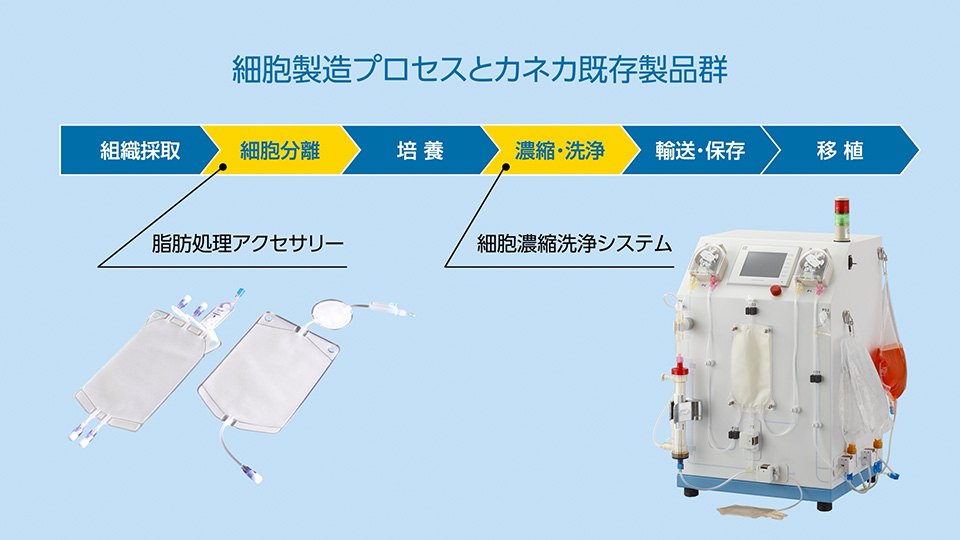

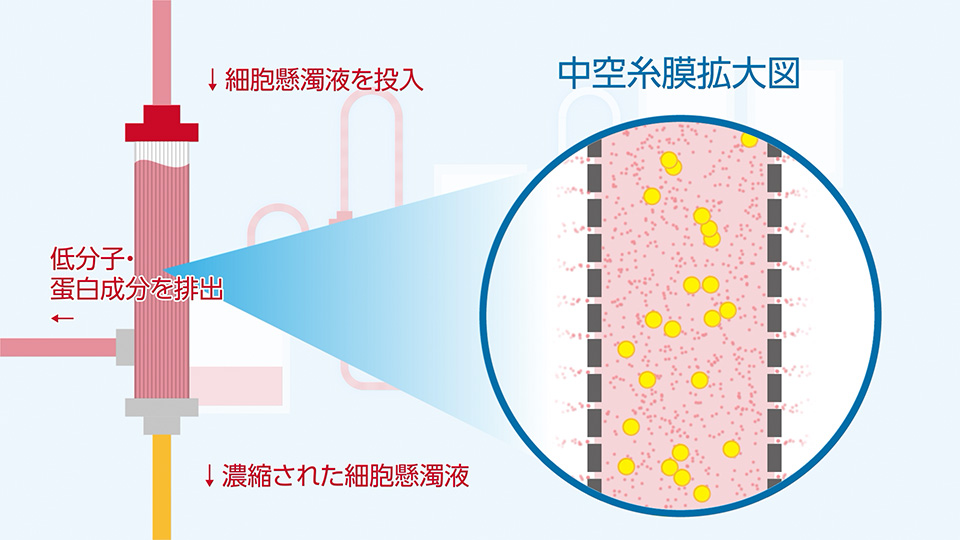

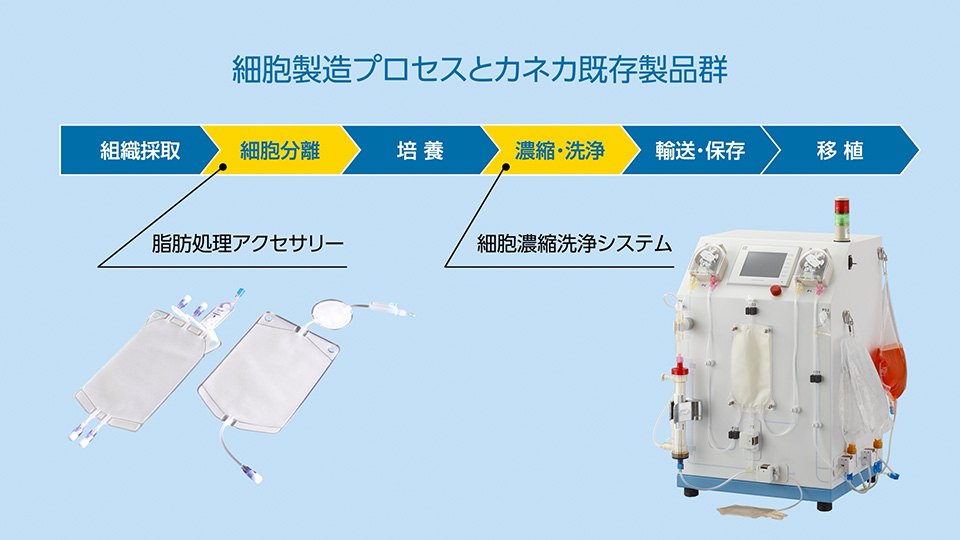

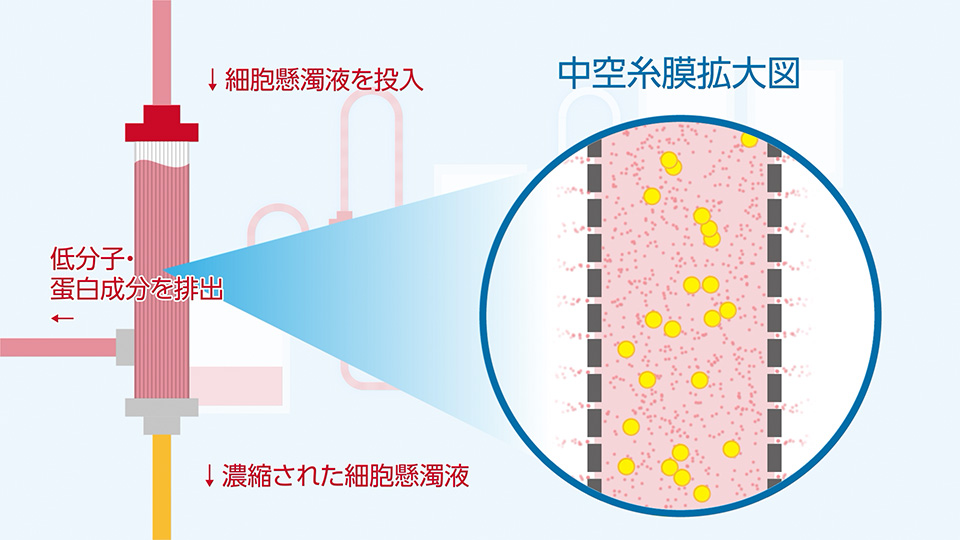

細胞濃縮洗浄システム製品紹介動画

細胞濃縮洗浄システム紹介動画。実写だけでは理解しにくい複雑な仕組みの説明には、グラフィックを書き起こし、アニメーションで表現。展示会やWEBなどで展開し、幅広くご活用されています。

※弊社の制作実績ページでもご紹介しています。

機械業界・機械メーカーにおける動画制作のポイント

効果的に制作するために押さえておきたいポイントを紹介します。

制作する目的を明確にする

動画を制作する前に、まずは目的を明確にしましょう。

動画制作の目的はさまざまですが、一般的には「認知拡大」「販売促進」「ブランディング」「人材採用」などがあります。

しかし、目的がはっきりしていないと、動画の方向性が定まらず、ターゲットに伝えるべき内容が曖昧になって訴求力が落ちてしまいます。

例えば、販売促進が目的であれば、商品やサービスの魅力を強調するようなアプローチが必要ですが、認知拡大が目的であれば、ブランドのイメージや価値観を伝える内容が重要になります。

さらに、目的によっては必要な参考資料やデータも異なります。

例えば、販売促進が目的であれば、過去の販売データや競合他社の動向の分析が重要ですが、認知拡大が目的であれば、ターゲットの属性や行動パターンの理解が重要になります。

目的がはっきりさせることで、制作会社の選定や制作プロセス全体をスムーズに進行でき、より効果的な動画を生み出すことが可能となります。

5W1Hで整理する

目的の明確化と関係する内容ですが、5W1H「誰(Who)、何を(What)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、どのように(How)」の要素を整理することも大切です。

5W1Hを整理することで、動画の方向性や効果的な配信方法を明確できます。

以下は、動画を制作する際に考慮すべき5W1Hの具体的な例です。

| 5W1H | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| いつ(When) | 動画を公開するタイミングや期間を決定します | 新製品の発売前2週間から発売後1か月間など |

| どこで(Where) | 動画を使用するチャンネルを決定します | 展示会、自社サイト、YouTubeなど |

| 誰が(Who) | ターゲット視聴者を明確にし、誰に向けて動画を制作するかを決定します | 顧客・投資家・求職者など |

| 何を(What) | 動画で伝えたい内容やメッセージを明確にします | 新製品の特徴や利点、キャンペーンの詳細、自社の強みなど |

| なぜ(Why) | なぜその動画を作成する必要があるのかを明確にします | 新製品の認知度を高めたい、見込み客を増やしたいなど |

| どのように(How) | 動画を制作・配信する方法や手法を決定します | 制作会社を利用する、自社で制作するなど |

ターゲットが抱える課題やニーズを理解し、それに対する解決策を提供することを意識することが大切です。

伝えるべきメッセージを絞り込む

動画を効果的に制作するためには、伝えたいメッセージをしっかりと絞り込むことが重要です。

多くの情報を詰め込むと、視聴者に伝えたい内容がぼやけてしまい、結果として何を伝えたかったのかが分かりにくくなります。

そのため、一つ核心となるメッセージを設定し、それを中心に動画を展開することが効果的です。

一般的に、30秒以内の短い動画では、1つのメッセージに集中するのが良いとされています。

これは視聴者が注意を向けやすく、記憶に残りやすい構成となるからです。

一方、1分以上の動画の場合であれば、2〜3つのメッセージを含めることも可能ですが、その際もそれぞれのメッセージが関連し合い、全体として一貫性を持つことが求められます。

たとえば、製品紹介の動画であれば、「製品の特長」「他社との違い」「顧客の声」といった関連メッセージを配置することで、視聴者に多角的に伝えることができます。

メッセージを明確に絞り込み、その内容に基づいて具体的な映像や音声を構成することで、視聴者が動画を見た後に行動してもらうきっかけに繋がります。

機械業界・機械メーカーにおける動画活用術のまとめ

機械業界・機械メーカーが扱う製品は、顧客が実際に触れて確認できるものであるため、機械内部に用いられる機能部材やシステムなどに比べて、比較的価値を訴求しやすいものです。

しかしながら実際は、持ち運びが困難であったり、外見上は大きな特長がなかったりするなど、製品を見てもらえば伝わるというものでもありません。

動画はこのような機械業界・機械メーカーならではの課題を解決できるポテンシャルを秘めており、正しく活用できれば自社の訴求力やメッセージ性を大幅に高めることが可能です。

社外向け・社内向けを問わず、情報発信に課題を感じていらっしゃる場合は、動画の活用を検討されてみませんか?

関連リンク

動画制作の相場・料金はどのくらい?費用を抑えるポイントも徹底解説

企業や団体のプロモーションやリクルート、社員教育などに幅広く活用される動画コンテンツ。 検討を進める上でネックになるのが「どの程度の費用がかかるのか」 今回は「動画制作費用の相場と失敗しない外注依頼の方法」を詳しくご紹介します。

→この記事を読む

関連リンク

製造業の撮影をスムーズに進めるために押さえておきたいポイント

製造業の動画制作で最も多いのが、製造現場である工場での撮影です。、 製造の流れや各種設備の紹介、品質管理体制や研究開発体制などの紹介がメインになります。 今回は工場撮影をスムーズに進めるための押さえておきたいポイントをご紹介します。

→この記事を読む